レポート

2025.08.01(金) 公開

DX 総合EXPO 2025【夏】参加レポート

1. 全体概要

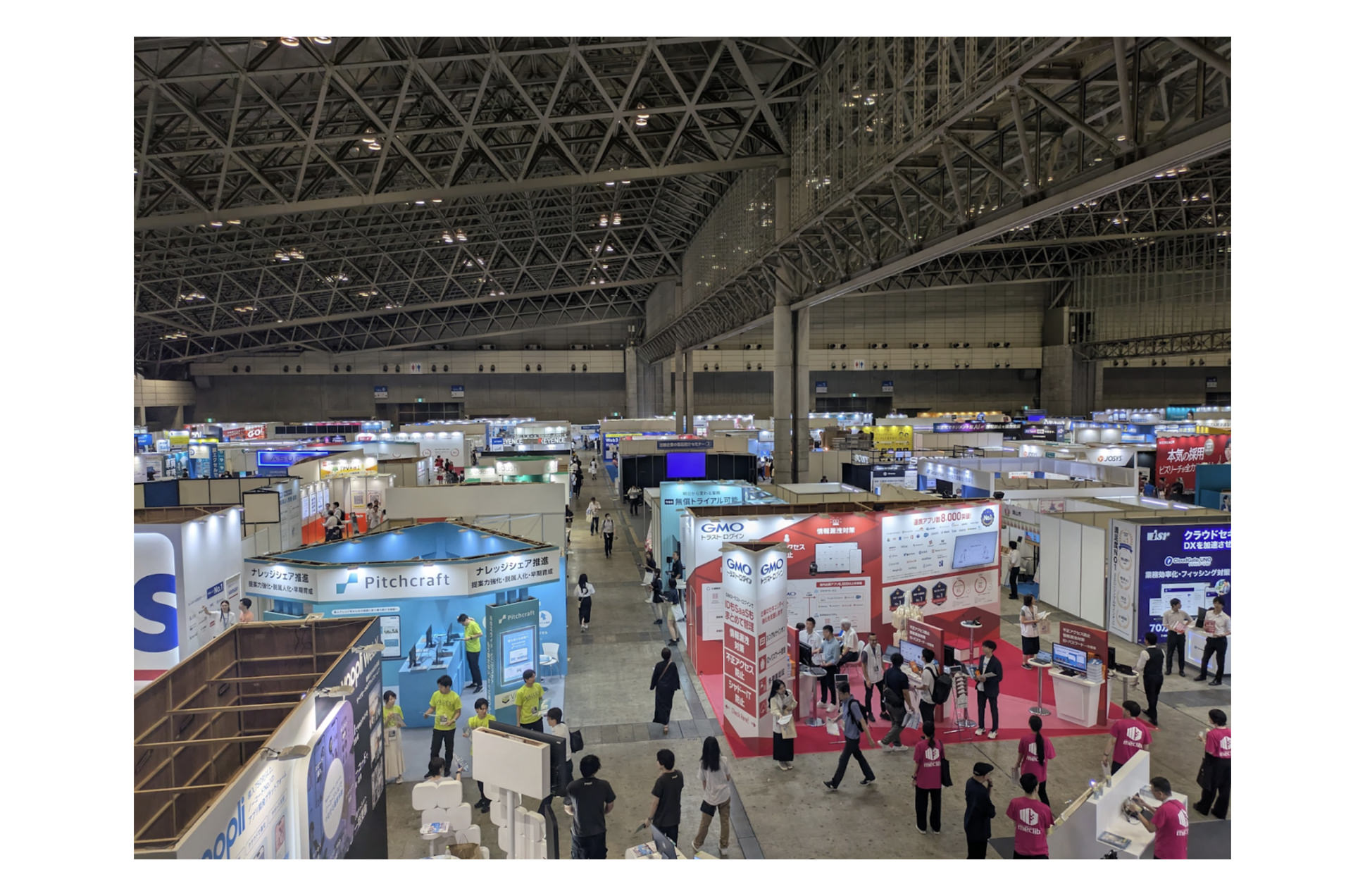

今回は、DX 総合EXPO実行委員会が主催する「DX 総合EXPO 2025【夏】」に参加してきました。

DX 総合EXPO 2025【夏】では、DX総合EXPOとビジネスイノベーションジャパン、AI Worldの3つの展示会が同時に行われていました。

展示会も、多くのAI企業と参加者により活況でしたが、今回は、その中で行われていたセミナー2つを中心にレポートしていきます。

2. 人とAIの協働による生産性革命とは ~AIエージェントと働くサイバーエージェントの実践事例~

サイバーエージェントグループ・株式会社AI Shift

及川 信太郎 氏

2.1. はじめに

株式会社AI Shift社の生成AIコンサルタント及川氏が登壇し、AIエージェントと働く現場の生産性革命について講演を行いました。本レポートでは、その内容をもとに、同社の生成AIの活用戦略とエージェント実装の実践的プロセスについてまとめていきます。

2.2. AI Shift社とサイバーエージェントのAI戦略

AI Shift社は、人とAIの協働によって生産性革命を起こすことをミッションとしています。もともとはコールセンター向けのチャットボットやボイスボットの提供から始まり、現在では生成AIを活用したエージェント構築やコンサルティングにも注力しています。

サイバーエージェント全体では、2013年からAI研究機関を設立し、広告・小売・医療などの分野でAIを活用したDXを推進しています。2022年には、世界的なAI研究ランキングにおいて日本国内第4位に選ばれるなど、技術力にも定評があります。

2.3. AIエージェントの導入と事例紹介

AI Shift社では、ノーコードでエージェントを構築できる「AIワーカー」というプラットフォームを用いて、社内においても2ヶ月で50体のエージェントを開発・運用しました。

たとえば、営業支援のAIエージェントはSlackと連携し、返信文の自動生成、グラフ作成、商談前後の資料作成などを自動化しています。これにより、広告部門の業務効率を大幅に向上させ、非コア業務の60%削減を目指しています。

2.4. AIエージェント導入のプロセスと工夫

導入プロセスでは、まず「理想会議」と呼ばれるワークショップで業務棚卸しを行い、AIエージェント化が効果的な業務を選定します。次に、自動化の順序を検討し、半年後の理想的な業務フローに近づける形で開発を進めます。

構築は、非エンジニアでも操作可能なノーコードツールを使い、全社員向けに実践的なハンズオン研修も実施されました。また、新規開発チームとブラッシュアップチームを分け、AIエージェントの品質と定着を支える体制も整えられています。

利用率が下がったエージェントに対してはヒアリングを行い、使われ続ける仕組みづくりも重要視されています。さらに、社内での表彰制度を設け、開発や利用を促進する工夫も施されています。

講演の最後では、営業活動を包括的に支援するAIエージェントのデモも紹介されました。売上データの分析、アクション提案、商談中の音声認識やヒアリング支援、議事録作成、CRM連携など、営業の一連の業務を支援する仕組みが構築されています。

2.5. おわりに

AI Shift社は、AIエージェントを単なるツールではなく、業務フロー全体に組み込むことで業務改革を進めています。その成果として、月間トータルで1730時間、1人あたり7営業日相当の業務削減効果が得られています。

また、AIエージェントの導入は一過性の施策ではなく、構築・研修・実装・改善・定着という一連のプロセスを通じて支援されており、顧客企業にも同様のアプローチで伴走しています。

今後も生成AIやAIエージェントの活用が多様な業務に浸透する中で、AI Shift社の取り組みは実践的かつ再現性の高いモデルとして注目されることでしょう。

3. 世界有数のデジタル戦略企業へ ~ 三井物産のDX総合戦略

三井物産株式会社 デジタル総合戦略部 部長

浅野 謙吾 氏

3.1. はじめに:講演の目的と背景

本講演は、三井物産株式会社 総合戦略部長・浅野氏によって、世界を動かすデジタル戦略をテーマに行われました。単なるスローガンにとどまらず、三井物産が実際に直面してきた課題や、そこで得た知見、取り組みの実例を通じて、企業におけるDXの現実と可能性が語られました。浅野氏は、自身の現場経験をもとに、経営とテクノロジーをどう結びつけるかについて、現実的な視点から講演を進めました。

3.2. 三井物産の事業構造とDXの前提

三井物産は、世界中に拠点・連結対象会社を有する総合商社です。DXを考える上で特徴的なのは、多数の出資先企業を含む連結経営体制の存在であり、統制が及ばない関係会社や、継続的なM&A・売却によって変化する組織構造が大きな前提条件となります。そのため、中央集権的なIT方針では限界があり、柔軟かつ現場目線での対応が求められています。経営戦略とデジタル戦略の一体化、つまり「DXは投資である」と捉え、明確な成果とリターンを意識した取り組みが必要であるという姿勢が示されました。

3.3. 組織体制と人材育成の変革

DX推進の中核を担う「デジタル総合戦略部」は2020年に設立され、社内ITと新規事業のDX機能を統合しました。グローバル260名体制のもと、事業システムの集約とガバナンスの確立を進めています。また、日本人中心の運営から現地人材主導への転換を見据え、EMEA地域などにCDIOを配置し、ローカル拠点の自立化を図っています。さらに、デジタルとビジネスの交差点に立てる人材の育成にも注力しており、社内アカデミーや海外研修、プロジェクト型ブートキャンプなど、多層的な人材戦略が展開されています。

3.4. DX戦略の具体的展開と事例

DXの推進にあたり、同社は「DX支援制度」によって、技術的挑戦や不確実性の高い案件に年間予算を投じています。

代表的な事例としては以下が紹介されました。

-

インドネシアのコンテナターミナルのデジタル制御化:人的依存から脱却し、稼働状況の可視化・メンテナンス最適化を実現。

-

トラック自動運転事業:実証実験を経て佐川急便と連携し、高速道路での自動運転輸送を開始。

-

森林保有を活用したCO₂クレジット事業:衛星画像で木の高さを自動計測し、CO₂吸収量を算定・取引可能としたモデルを確立。

さらに、全社的なシステムの共通化・簡素化を目指した「デジタルグランドデザイン」、全社データ基盤(DMP)の整備、クラウド活用、セキュリティ基準の統一など、基盤整備にも力を入れています。社員や経営層向けのダッシュボード整備も進められており、リアルタイムの意思決定支援が可能となりつつあります。

3.5. おわりに:共創に向けた呼びかけ

講演の締めくくりとして、浅野氏は「日本経済を盛り上げるには、企業間での連携と新たな価値創出が不可欠である」と強調しました。生成AIについても安全な活用環境を整え、全社員に使わせながらケーススタディを蓄積しており、未来に向けた実証的な取り組みが進んでいると述べられました。最後に「デジタルを使って、皆さんと共に新しい価値を作っていきたい」と語り、参加者に共創の姿勢を呼びかけて講演を終えました。

4. まとめ:今後のDXとAIの展望

昨年のセミナーでは、「生成AI」「RAG」のワードが目立っていたのに対して、今回は講演や展示会で、「AIエージェント」「MCP」のワードが広く使われていました。

2025年がAIエージェント元年といわれ、Open AIやGoogle, Anthropicといった主要なテック企業が力を入れていることも背景にあると思われます。多くの企業で、自立型AIやワークフロー型AIについて言及され、サービスを紹介していました。一方で、一部の展示では、本当にAIエージェントなのかと思われるものも多く、参加者側もしっかりと見極める力が求められるように感じました。

既に、「生成AIだから」で何もが許される時期は過ぎ、自社の目的・課題を踏まえた上で、どのようなAIサービスが必要なのかを検討していくべきです。

また、AI Shift社、三井物産社の両社の事例でも言及されていましたが、これまでのITサービス以上に、組織のトップのコミットメントが重要なことも言うまでもありません。経営トップから、各社員にいたるまで、一人一人がAIを人任せにせずに、自分の業務にどう使うべきかを考えていくことが、今後も企業として・会社員として生き残っていく上で重要になっていくのではないでしょうか。

NOB DATAでは、これまでも様々な企業に生成AI・AIエージェントに関するシステムや、サービスを導入してきました。

生成AI・AIエージェントを導入することでクライアント企業様の成長を促していければと思いますので、これからもツールやサービスについてより学びを深めていき、より良い生成AI・AIエージェントに関するシステム・サービスを提供いたします。

この記事の著者

データサイエンティスト

烏谷 正彦

AI系のスタートアップ企業で、データサイエンティストとしてビッグデータを用いたアナリティクスを提供。現在は、生成AIのソリューションや教育を提供するフリーランスとして活動。最近の趣味は、銭湯に向けてランニングをすること。NOB DATAでは、生成AIまわりのリサーチや情報発信を担当。

関連サービス