レポート

2025.08.30(土) 公開

AI博覧会 Summer 2025 参加レポート

1. 全体概要

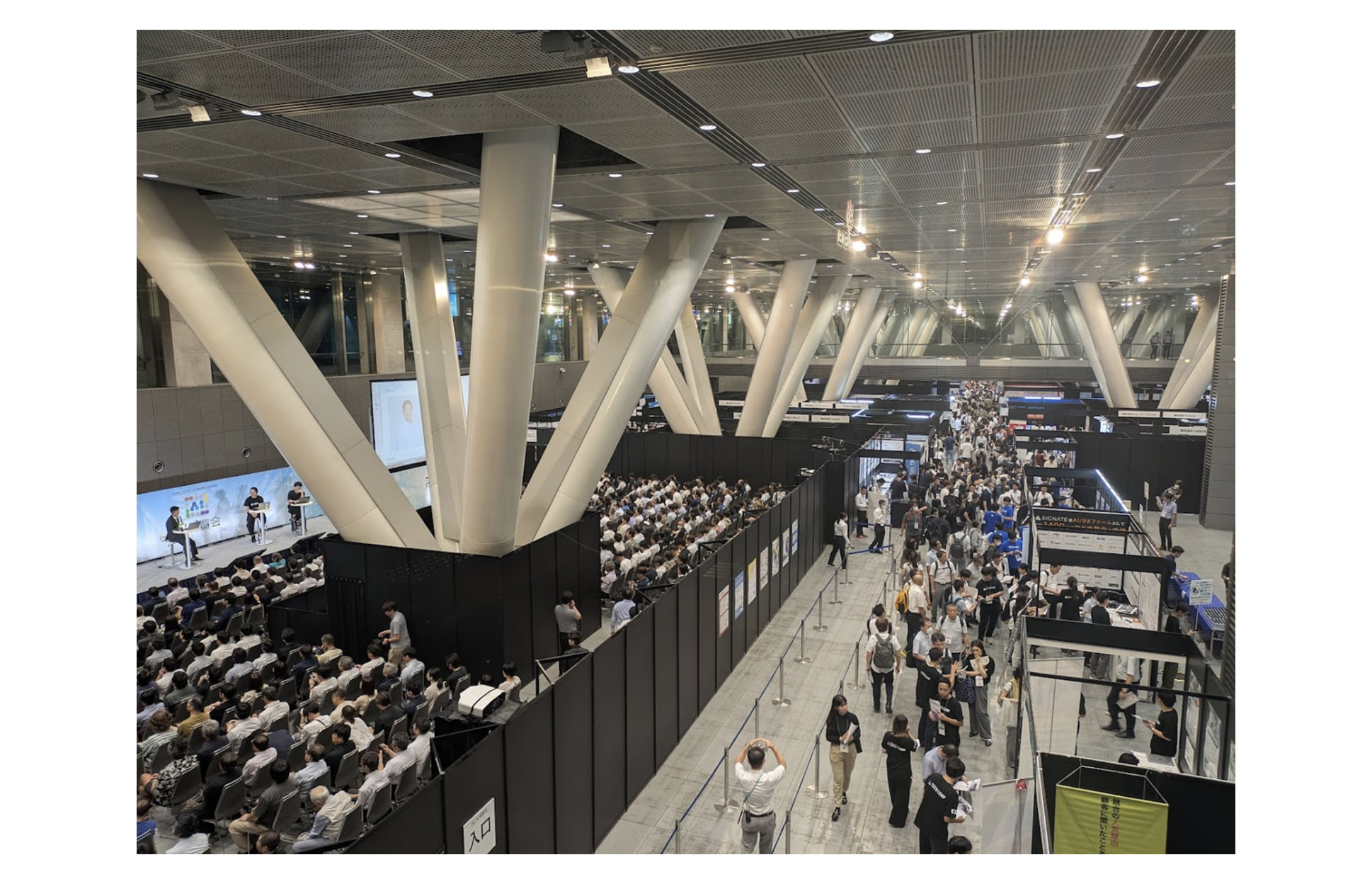

今回は、株式会社アイスマイリーが主催する「AI博覧会 Summer 2025」に参加してきました。

セミナーは8/27, 28と2日あるうち、私は28日に参加したのですが、27日には、弊社代表の大城が「意思決定を加速させる新しいアプローチ「匿名化×解釈可能」分析AIエージェント」というタイトルで講演もしておりました。

※大城の講演概要はこちらからご確認ください。

セミナーや各社のブースともに、大盛り上がりでした。

今回は、8/28に行われたセミナー2つを中心にレポートしていきます。

2. 中小企業のAIエージェント戦略。組織論から考える人材育成勝筋

一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)

事務局次長 小村 亮 氏

一般社団法人AICX協会

代表理事 小澤 健祐 氏

株式会社KIZASHI リスキリング事業部

部長 松岡 義太郎 氏

2.1. はじめに

このセミナーは、AIエージェントの活用が企業の業務や組織、人材育成にどのような変革をもたらすかについて対談形式で進められました。

これまで一部のスキルを持つ人だけがAIを有効活用できていた状況から、今後は誰でも質の高い成果を出せるようになるための方向性について議論されました。

2.2. AIエージェントがもたらす変化

従来は社員に共通研修を行い、それぞれがスキルを磨くことで成果を出すことが求められてきました。しかし今後は、スペシャリストの知識やノウハウをAIエージェントに実装し、従業員一人ひとりが高いスキルを持たなくても質の高い業務遂行が可能となることが強調されました。これにより、広告代理店などの事例では、新人でも一定レベルの企画業務を担えるようになってきています。

さらに、効率的にスライドや企画書を作成できるようになった結果、どの企業の資料も似通ってしまう懸念も示されました。そのため、各企業に固有の文化や暗黙知をAIに組み込み、差別化につなげる重要性が指摘されました。AIの成果は平均的に優れたものを生み出せる一方で、差別化や競争力を左右するのは企業固有の知識やビジョンであると位置づけられています。

2.3. 組織とAI人材のあり方

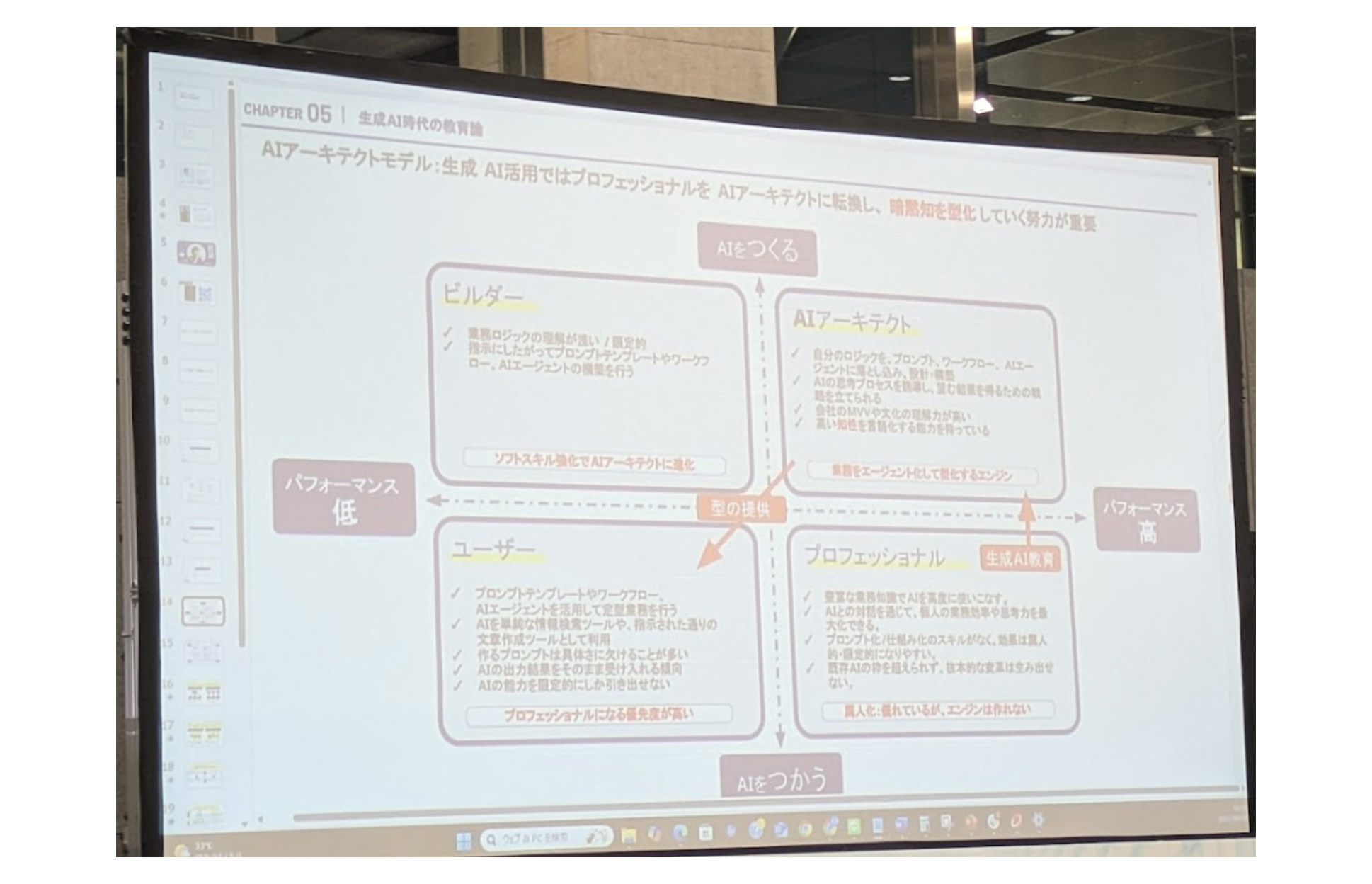

セミナーではAIと人の役割を四象限に整理し、AIを使う人と作る人、そしてそれぞれのパフォーマンスの違いが説明されました。

特に今後求められるのは、業務ロジックを設計しAIを活用できる「AIアーキテクト」的な人材であると強調されました。この人材は単にAIを利用するだけでなく、企業のミッションやビジョンを理解した上で戦略的にAIを組み込む力を持つことが求められます。

一方で、中小企業においてはAIを苦手とする人が一定数存在するため、最低限のAIリテラシーを全員に浸透させる必要性も議論されました。また、日本の人事制度に照らすと、中間管理職層がAI活用の中核となり、現場と経営をつなぐ役割を担うことが期待されています。

2.4. 人材育成の方向性

AI時代の人材育成は二極化していくと整理されました。ひとつはAIを設計し戦略的に活用できるアーキテクト的な人材の育成、もうひとつは一般社員のAI利用ハードルを下げ、アレルギーを持たず自然に使えるようにする教育です。変わらない点として、最低限のAIリテラシーを全員が持ち、誤った利用を防ぐことが強調されました。

また、AIの性能が向上しても、企業独自の知識がゼロのままでは成果が出ないという点も強調されました。つまり、暗黙知をどれだけ言語化しAIに落とし込めるかが、成果を大きく左右するという考え方です。

2.5. おわりに

AIエージェントの活用は、組織全体の業務品質を底上げする大きな可能性を持っています。しかし同時に、どの企業も同じようなアウトプットに陥るリスクもあり、差別化の鍵は企業固有の知識や文化をいかにAIに実装するかにかかっています。今後は、スペシャリストの知見をAIに落とし込み、一般社員が使いこなせる仕組みを整備することが求められます。そのために、AIリテラシー教育とAIアーキテクト人材の育成を両輪で進めることが、持続的な競争力を築く上での重要なチャレンジであるとまとめられました。

3. 生成AI開発動向と国産生成AI基盤モデルの活用

株式会社Preferred Networks AI Products & Solutions

事業本部長 岡田 利久氏

3.1. はじめに

本セミナーでは、AIの開発動向と国産生成AI基盤モデルの活用について解説されました。世界的な大規模言語モデルの進展や技術的課題、日本における生成AI活用の現状、そしてAIの今後の展望と社会的インパクトについて紹介されました。

3.2. AI開発動向の変化

AI開発は、2020 年に発見された「スケーリング則」により、計算資源・データ量・モデル規模を増大させることで性能向上が可能であるとされてきました。しかし、近年は学習データの質や計算資源の限界が顕在化し、強化学習による性能向上や応用タスク特化が重視されるようになっています。特に数学・プログラミング領域では強化学習が有効であり、AIモデルは着実に知的能力を拡張していることが示されました。

また、AI開発と利用を支える半導体技術の重要性が強調されました。学習では計算速度、推論ではメモリ容量や処理効率が求められ、NVIDIAが独占的立場にある一方、今後は利用用途に応じた新たな半導体プレイヤーの台頭が予測されています。

3.3. 生成AIの社会的インパクト

生成AIは情報検索や業務効率化の手段を大きく変えつつあります。従来は検索エンジンを介して情報収集を行っていましたが、AIによる直接的な要約・回答が可能になり、「検索」のSEO対策から「AIに適した情報提示(AEO)」へと移行しています。これにより企業の情報発信や広告収益構造にも影響が出始めています。

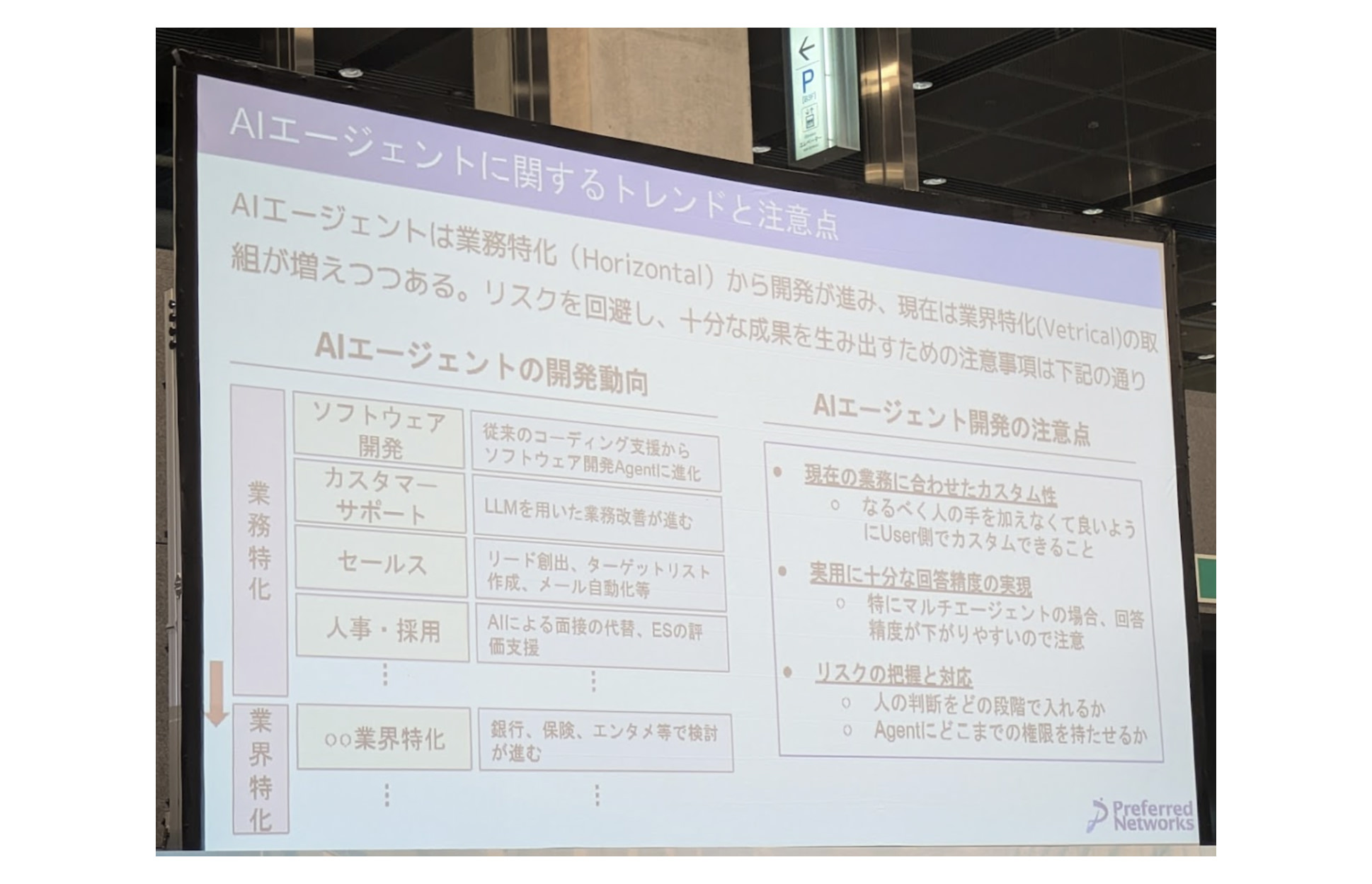

さらに、AIエージェントの概念が注目されています。単純なワークフロー自動化から発展し、入力に応じて自律的に行動を変えるエージェントの活用が広がりつつあります。今後は、汎用業務から業界特化型エージェントへと進化し、金融・保険・農業など各領域に最適化されたソリューションが登場すると考えられます。

3.4. 日本における生成AI活用の現状

海外に比べ、日本企業は生成AI導入率は高いものの、その効果を十分に引き出せていない状況が示されました。特に全社的な導入は進んでいても、部門別の業務に即した導入が遅れている点が課題とされています。今後はトップダウンの意思決定と、部門特化型AIの実装が鍵となると考えられます。

3.5. おわりに

生成AIの進化は、技術の高度化に加えて利用環境や社会構造に大きな変化をもたらしています。日本では導入効果が限定的であるという課題がある一方、国産基盤モデルの開発や業界特化型ソリューションの進展が期待されています。Preferred Networksは、国産AI技術の強みを生かし、企業の業務効率化や新たな価値創出を支援することを目指しています。今後は、部門ごとの実装強化やマルチエージェント環境の整備などがチャレンジとなり、AI活用が一層加速していくと考えられます。

4. まとめ:今後のAIエージェントの展望

AIというタイトルのセミナーには、日々参加していますが、数年前からそれが「生成AI」になり、一時「RAG」のようなテクニカルなワードが活況になったりしつつ、最近では「AIエージェント」が話題の中心になっています。

その言葉の変化に合わせて、AIを使う人も、一部の専門家から、テクノロジーに強い人、そして全ての人にと広がってきていることを、今回のセミナーでもとても感じました。

以前は低いと言われていた、日本の生成AI導入も、海外の平均レベルには伸びていっており、今後は「どう使うか」の部分がより重要になってくるのではないでしょうか。

その中で、今回のセミナーであったような人材の育成や組織構造といったところの重要度があがってくることでしょう。

また、技術の発展を企業がどのように自社の戦略や文化に結びつけるかが成否を分ける鍵となります。利便性や効率性の向上にとどまらず、独自の価値創造につなげていく姿勢が求められており、各企業が自らの強みをAIに落とし込み、持続的な発展を実現していくことが重要になると考えられます。

NOB DATAでは、これまでも様々な企業に生成AI・AIエージェントに関するシステムや、サービスを導入してきました。

生成AI・AIエージェントを導入することでクライアント企業様の成長を促していければと思いますので、これからもツールやサービスについてより学びを深めていき、より良い生成AI・AIエージェントに関するシステム・サービスを提供いたします。

この記事の著者

データサイエンティスト

烏谷 正彦

AI系のスタートアップ企業で、データサイエンティストとしてビッグデータを用いたアナリティクスを提供。現在は、生成AIのソリューションや教育を提供するフリーランスとして活動。最近の趣味は、銭湯に向けてランニングをすること。NOB DATAでは、生成AIまわりのリサーチや情報発信を担当。

関連サービス