レポート

2025.10.22(水) 公開

CEATEC2025 参加レポート

1. 全体概要

今回は、一般社団法人 電子情報技術産業協会が主催する「CEATEC2025秋」に参加してきました。

CEATECは国内最大級 最新デジタル技術の展示会で、多くの企業が自社のデジタル技術についてのブースを出していました。

今回は、各企業のブースの中でも、AIに関する展示についてレポートをまとめていきます。

2. 生成AIに関する企業展示の様子

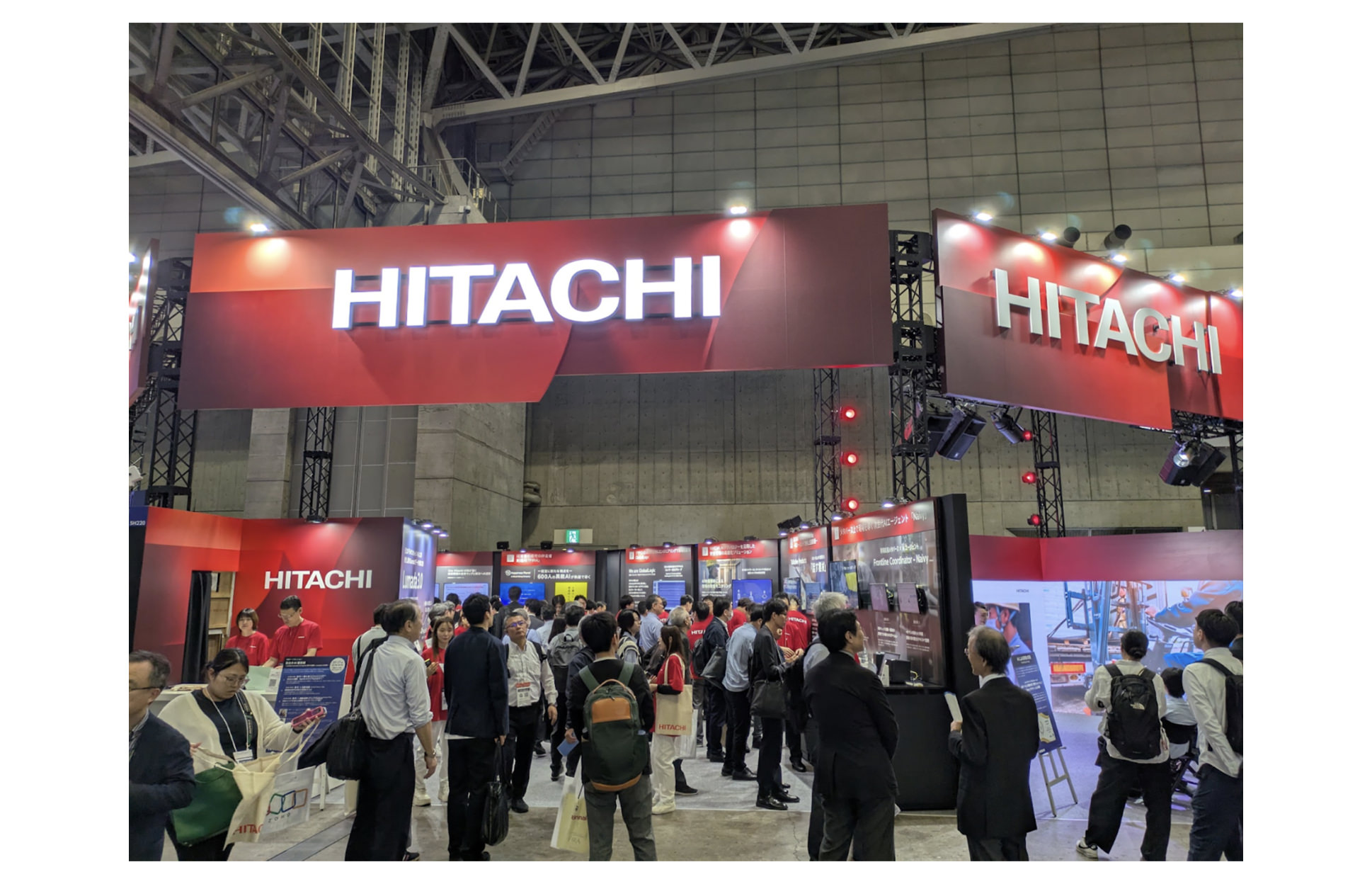

日立製作所

日立製作所の出展は、「AI×現場(OT/フィジカル領域)」を主軸とし、ものづくりや社会インフラ分野で培った強みをAIによって拡張しようとする試みです。単なる技術展示ではなく、現場の課題解決から経営支援までを一貫して支えるAIの可能性が示されていました。

特に注目を集めていたのが、次世代AIエージェント「Naivy(ナイヴィー)」です。熟練者の知見をメタバース空間で再現し、現場データと融合して作業支援や危険予知を行うシステムで、経験の継承と安全性向上を同時に実現することを目指しています。実証実験では作業時間の短縮や安全意識の向上といった成果も報告されています。

Talkative Productsの展示では、機械が自らの状態を説明し、人と直接対話するインターフェースが紹介されていました。機械が「話す存在」として現場に参加し、人と機械の協働がより自然に行われる未来像を感じさせました。

また、経営者の伴走者「FIRA(フィーラ)」も注目を集めていました。これは600種類の異能AIが議論し、経営者の意思決定を支援するという構想です。現場から経営まで、AIを「補助ツール」ではなく「思考のパートナー」として位置づける日立の姿勢が伝わってきました。

全体として、日立ブースは「AIによる現場力と経営力の融合」を強く打ち出していました。AIが人に代わるのではなく、人の知恵を拡張し、安全性・効率性・創造性を高める存在として描かれていたのが印象的でした。来場者にとって、単なる技術紹介を超え、これからの現場と組織の変化を考えるきっかけとなる展示でした。

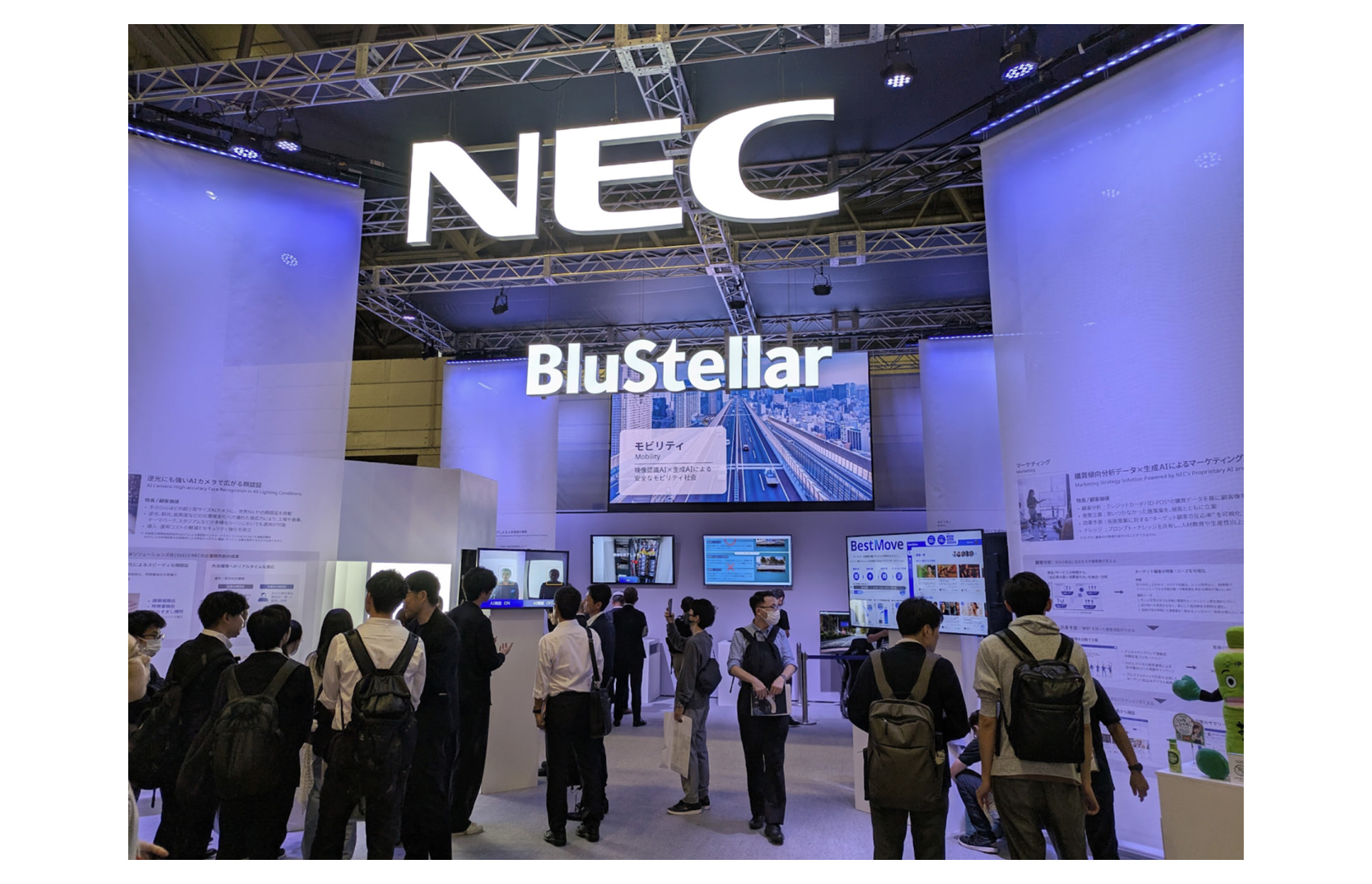

NEC

NEC は 「BluStellar (ブルーステラ)」を「価値創造モデル」と位置づけ、顧客の経営課題や社会課題を起点に、DX(デジタルトランスフォーメーション)を先導するビジョンを提示しています。

展示内でも、AI・生成 AI を活用して業務を自動化・高度化するソリューションがいくつも紹介されており、単なる技術訴求にとどまらず、経営・業務の変革を念頭に置いた構えであることが強く感じられました。

展示で印象に残ったテーマの一つは「映像認識 AI × 生成 AI による安全なモビリティ社会」です。運転挙動や走行環境を分析して改善策を提示する案が示されていました。具体的には、ドライブレコーダー映像、センサーデータ、運転操作データなど複数情報を統合・分析して異常傾向を検知し、運転者へのフィードバックやリスク予測を行うという構成が想定されていました。

さらに、展示パネルには「マーケティング」「顧客体験」「人材育成」といった領域への AI 応用も示されています。たとえば、購買傾向分析データと生成 AI を組み合わせてマーケティング施策を立案する、またバーチャルトレーニングを通じて技能伝承・効率化を図るような構想も描かれていました。展示全体としては、NEC が BluStellar を通じて、AI を社会や業務の中核に据える未来像を来場者に示そうとしていたように感じられます。

このような展示から受けた印象は、NEC は単に個別技術を展示するのではなく、「技術をどのように事業や社会に組み込むか」を主眼に据えており、来場者に対して「AI を用いた次世代の事業構造」についての思考を促す場を提供している、というものでした。

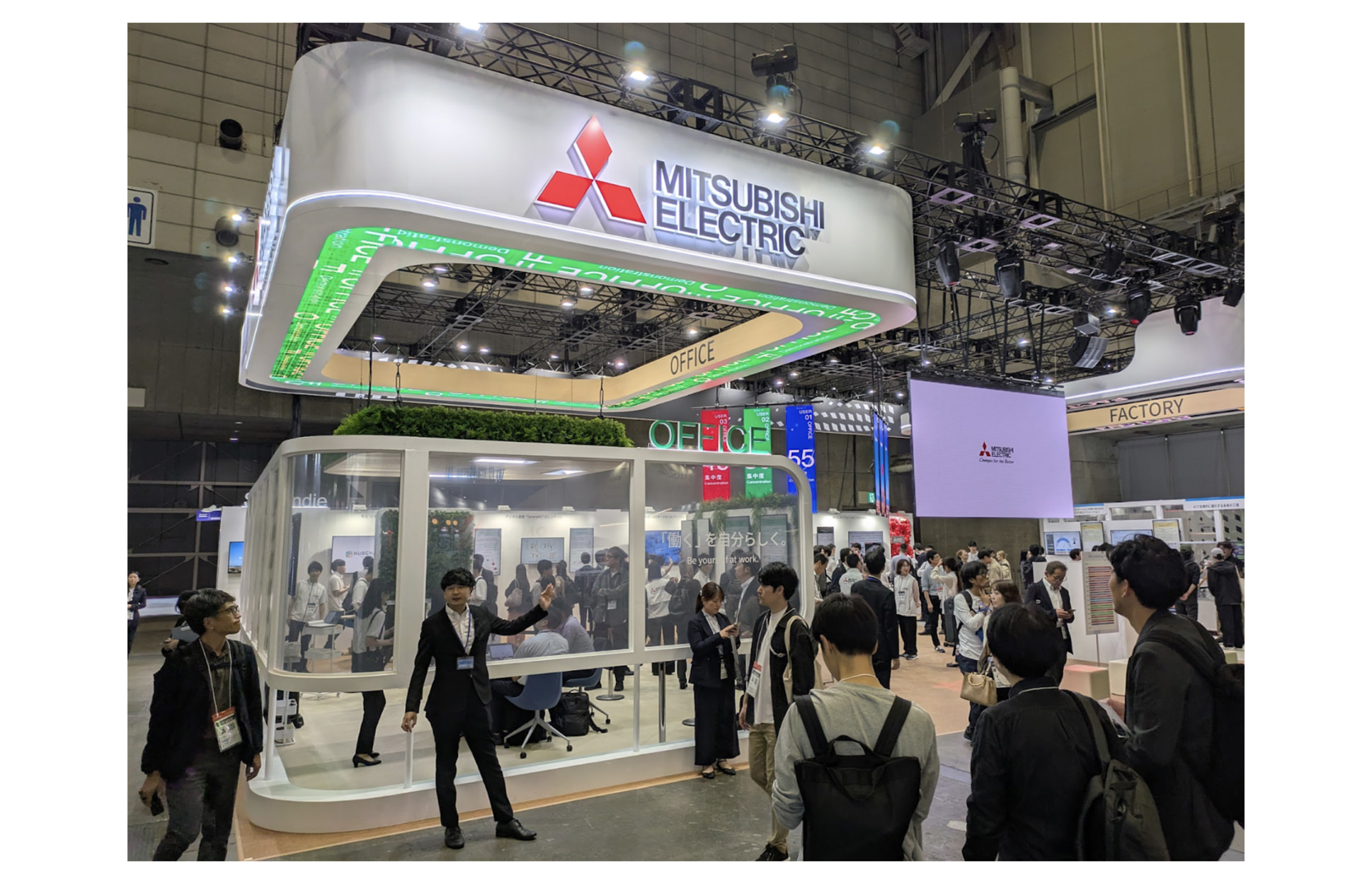

三菱電機

三菱電機は、AI やデータ基盤を活用した未来のオフィス/工場の姿を提示していました。

展示ブースでは、さまざまなデータや知見を統合し、クラウド AI・エッジ AI を使ったソリューションをオフィス・工場領域で体験できる形で示していました。

工場領域では、AI によって自律的に進化する未来工場を意識した展示がありました。生産ラインのデジタル空間上での事前動作検証や、言語モデルを使った判断・対話支援の様子、トラブルシューティングをクラウド AI とエッジ AI で共に処理する構成が案内されていました。

また、特に注目できる展示が「MelBridge(メルブリッジ)しゃべり描き翻訳」です。これは、生産現場で多様な言語を使う外国籍従業員とのコミュニケーションギャップを埋めるために開発されたもので、話した言葉をタブレット画面に翻訳して表示したり、図面上に翻訳された文言を重ねて視覚的に説明したりする機能を持っています。専門用語や社内用語を登録可能な辞書機能なども備えており、作業品質や安全性の向上を目指しています。

展示全体を通して、三菱電機は AI・データ基盤を使って「働く環境」を再設計しようという姿勢を来場者に提示していたようです。単なる技術披露にとどまらず、オフィスや工場といった現場を起点に、つながるシステムとしての価値を示そうとしていた印象があります。

SHARP

CEATEC 会場における SHARPの展示では、「いつもの暮らしを、もっと気軽に楽しく」というテーマが掲げられており、家庭での AI/IoT 利活用を中心に据えた構成が印象的でした。白と赤を基調とした落ち着いた空間演出の中で、家電・生活分野における AIoT 連携や、ユビキタス AI 体験を提示していました。

その中で目立っていたのは、「AI SMART LINK」というウェアラブル型 AI デバイスでした。これは首からかけて装着するネックバンド型デバイスとして構想されており、音声対話や周囲の状況認識を通じて、ハンズフリーでの支援を実現しようという試みです。カメラ付きモデルでは、周囲の風景を認識しながら情報を提供したり、サインや文字を読み取ったりできる機能を持つとの説明がなされていました。SHARP はこのデバイスに、自社開発のエッジ AI 技術「CE-LLM(Communication Edge-LLM)」を搭載することで、端末内処理とクラウド処理を連携させ、ユーザーとの自然な会話体験を目指す、としています。

また、展示空間には「暮らし、拡がる、SHARP の AI」などのキャッチコピーも見え、生活領域における AI の浸透と、それによる利便性拡張を主張する構成となっていました。来場者の目線として、家電・生活空間に AI が自然に入り込んでくる未来を実感できるデモや説明が心がけられていたように感じられます。

全体を通じて、SHARPの展示は、先端的な AI デバイスと日常家電との接続性を示すことで、技術的な先進性だけでなく、生活者視点での価値提示を重視している印象があります。技術を「使いたいもの」「なじむもの」として見せようという意図が伝わる展示でした。

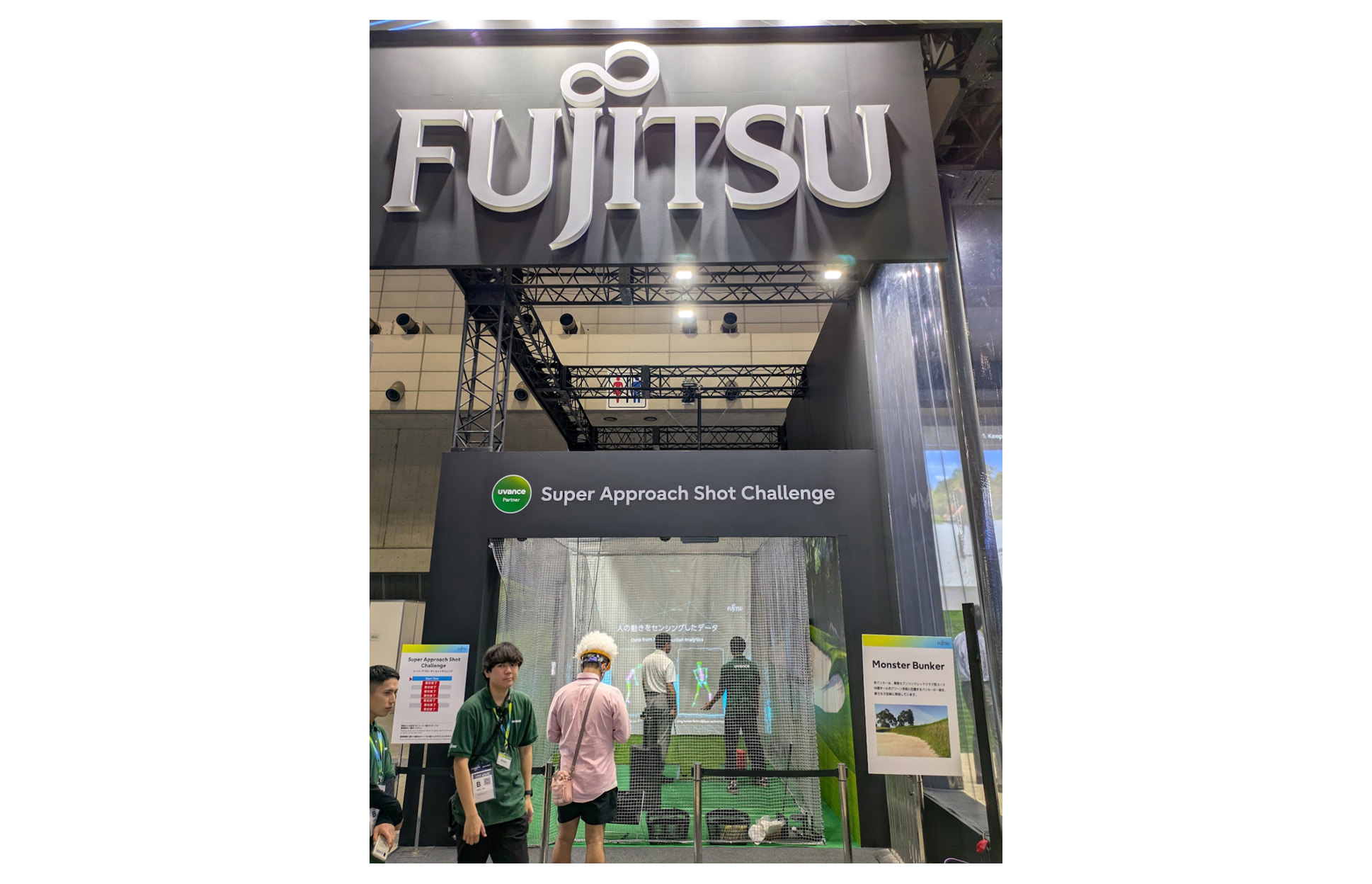

富士通

富士通は、最も尖った展示をしている企業の1社でした。

ブースのほとんどが、ゴルフ場になっており、ユーザーのフォームをセンシングして、AIにより最適なフォームをアドバイスするという内容でした。

細かい技術の解説は、他社に比べて少なかったですが、多くの参加者が集まっていて、間違いなく多くの注目を集めていました。

3. まとめ

CEATEC 2025の会場では、日本を代表する企業がそれぞれの強みを生かしたAIソリューションを披露していました。どのブースも単なる技術の展示にとどまらず、社会課題の解決や人とAIの共生を見据えた未来像を提示しており、日本のAI活用が新たな段階に入っていることを実感させました。

各社の展示を通じて見えてきたのは、AIを「人の代わりに働くもの」から「人とともに進化するもの」へと転換しようとする共通の方向性です。日本企業のAIは、効率化や自動化の枠を超え、現場の知恵、暮らしの安心、経営の創造力といった多様な価値を結びつける段階に入りつつあります。

AIが現場で学び、社会で活き、人の思考を広げる。その未来を現実のものにしようとする日本企業の挑戦には、大きな期待が寄せられます。CEATEC 2025の会場で示されたそれぞれの取り組みは、技術と人間の新しい関係を形づくる第一歩として、確かな手応えを感じさせるものでした。

NOB DATAでは、これまでも様々な企業に生成AI・AIエージェントに関するシステムや、サービスを導入してきました。

生成AI・AIエージェントを導入することでクライアント企業様の成長を促していければと思いますので、これからもツールやサービスについてより学びを深めていき、より良い生成AI・AIエージェントに関するシステム・サービスを提供いたします。

この記事の著者

データサイエンティスト

烏谷 正彦

AI系のスタートアップ企業で、データサイエンティストとしてビッグデータを用いたアナリティクスを提供。現在は、生成AIのソリューションや教育を提供するフリーランスとして活動。最近の趣味は、銭湯に向けてランニングをすること。NOB DATAでは、生成AIまわりのリサーチや情報発信を担当。

関連サービス